„Was kostete uns dieser Sieg? Was richtete der mit den Menschen an?“

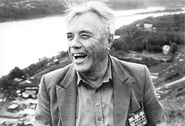

Am 1. Mai wäre Viktor Petrowitsch Astafjew 85 Jahre alt gewesen. Einer der größten russischen Schriftsteller der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, er war weder vom Erfolg bei der Leserschaft umgangen, noch von offizieller Anerkennung. Er war ein lebendiger Klassiker. Nicht aber einer von den Machthabenden favorisierter, aber ein mächtiger, rastloser, rebellischer Geist.

„Was kostete uns dieser Sieg? Was richtete der mit den Menschen an?“

Am 1. Mai wäre Viktor Petrowitsch Astafjew 85 Jahre alt gewesen. Einer der größten russischen Schriftsteller der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, er war weder vom Erfolg bei der Leserschaft umgangen, noch von offizieller Anerkennung. Er war ein lebendiger Klassiker. Nicht aber einer von den Machthabenden favorisierter, aber ein mächtiger, rastloser, rebellischer Geist.

Astafjew wurde zum Gedenktag des Märtyrerkriegers Viktor geboren. Und das gibt Aufschluss über seine Charakterzüge, seine Taten, sein Schicksal genauso wie über seine Bücher.“Königsfisch“,.. „Verdammt und ermordet“ … - er kämpfte sich durch zu seiner Wahrheit über Russland, über das russische Volk, über die Geschichte des Landes und seine Geschichte, über die größte Tragödie und Sieg in diesem Jahrhundert – über den Großen Vaterländischen Krieg – mit Begeisterung und Verzweiflung, mit Liebe und Hass.

Gelesen wird er mit Bewunderung und Wut. Genauso wird das vor Kurzem in Irkutsk herausgegebene 800 Seiten starke Buch von Gennadi Sapronow „Ich finde keine Antwort…“ gelesen. Das ist eine Sammlung von Astafjews Briefen aus den Jahren 1951 bis 2001. Astafjew stellt die Fragen. Die Antworten darauf müssen wir finden. Jeder für sich allein.

In einer Woche berichten der Rundfunk und das Fernsehen wieder über den Krieg und den Sieg. Und wir erinnern uns wieder an schöne Filme, und wir weinen, sobald wir wieder die Lieder zu jenen Ereignissen hören, und wir verbringen diesen Tag in Liebes– und Trauertränen. Und es bringt uns Genugtuung, dass unser Gedächtnis sowie das feinfühlige Herz uns nicht versagen, bis wir uns plötzlich bei dem Gedanken ertappen, dass der Krieg so nach und nach zu einem ästhetischen Ereignis wird, zu einem für das Herz schmeichelhaften seelischen Erlebnis.

Ich nehme aber vom Regal „Verdammt und getötet“ von Viktor Petrowitsch Astafjeew; und das behagliche Gefühl zerstäubt (verschwindet). Es gab in den letzten Jahren keinen Künstler, der mehr Unruhe verursacht hätte als Astafjew es hatte. Die Lobpreisungen an ihn waren herausfordernd, die Vorwürfe viel zu heftig. Als ob beide Parteien das Ziel verfehlten, die den Richtigen umarmten wie hassten. Genau so war es, denn es haderten gleich böse, aus einer Wurzel sprießende Ideen, die ihren Ursprung nicht zugeben wollten, oder aber diesen zu verbergen suchten.

Unsere Demokratie, wie der Philosoph Karen Swasjan ehrlich bemerkte, die nichts anderes als ein böser Scherz der Kommunistischen Partei war, versuchte mit dem „letzten Beschluss des Politbüros“ den Schriftsteller durch die Anerkennung als ihres gleichen zu verführen. Die Kommunisten selbst, die sich im krummen Spiegel ihrer bösen Natur nicht erkannten, suchten ihn sofort der Befürwortung dieser Demokratie zu bezichtigen sowie der Entstellung des heiligen Kriegsbildes. Es ist allzu bekannt, sobald Ideen aneinander geraten, ist der Mensch vergessen. Ich werde deswegen nicht über das ganze Schaffen von Viktor Petrowitsch sprechen, über das Licht und die Kraft, die dieses auf die Leser ausstrahlt, ich möchte lediglich bei seinem Werk „Verdammt und ermordet“ verharren, über das umstrittenste Buch in der russischen Literatur, in dem die Tapferkeit des Soldaten sichtlich und überzeugend geschildert wird.

Nur anfänglich schien es so, als ob man sich von der übrigen Welt abschotten könne, die Seele heilen, den Krieg verdrängen. Viktor Petrowitsch aber sagte als erster das Unerträglichste – nämlich dass man vom Krieg nie wieder zurückkehren kann. Das, was dort in kurzer Zeit, verglichen mit dem ganzen darauffolgenden Leben geschehen ist, war derart selbst dem Wesen des Lebens fremd, dass jegliche Beruhigung danach ausgeschlossen ist. Es reicht dafür seine einzige Frage: „Wie kommt es und warum zieht sich fortwährend durch die ganze Geschichte, und nicht nur in der russischen, das ewige Thema: Es werden deines gleiche Menschen zum Abschlachten geschickt.

Bedeutet das doch, dass ein Bruder den anderen im Namen Christi verrät, in seinem Namen ein Bruder den anderen ermordet? …Barmherziger Gott! Warum hast du unvernünftigen Wesen solch eine schreckliche Macht gegeben. Warum hast du ihm das Töten beigebracht, nicht aber die Möglichkeit wieder aufzuerstehen, damit er die Früchte seines Irrsinns bewundere? Her mit ihm, dem Halunken, her mit dem Zaren wie Untertan in einer Person… Nein nicht in einer Person, sondern herdenweise, her mit der ganzen Meute: Zaren, Könige wie Führer für zehn Tage aus den Palästen, den Tempeln, den Parteikabinetten – zum Schlachtfeld bei Welikije Krinizy! Damit Läuse sie in Wolkendimensionen überfielen, damit sie weder Salz noch Brot hätten, damit Ratten ihnen die Nasen und Ohren abnagten, damit sie an eigener Haut das erlebten, was den Namen Krieg trägt. Und da erkennt man, was Astafjew ins Thema Krieg einbrachte und warum sein Roman auf so viel Widerstand stoßen musste. Die an der Front waren, empfanden das Buch als Herausforderung, ja mehr noch, als Beleidigung. Als ob Astafjew ihnen das Wichtigste, das Zweifelloseste, das, worauf alles gründet, weggenommen hätte. Die Achse, um die sich das Leben drehte, hat er herausgerissen.

Mit wem auch immer ich damals über Astafjew gesprochen hatte – nie gelang es diesen schmerzhaften Punkt zu umgehen. Sogar der Tod des Künstlers änderte daran wenig. So zu tun, als ob der Schriftsteller in einer Reihe mit anderen Veteranen stünde, werden weder seine Altersgenossen zulassen, noch er würde es von Dort aus erlauben.

Und immer noch wollen wir von ihm hören: „Wenn ich über die Schicksale der großen, der wichtigsten Leute im Krieg überlege, so glaube ich dass sie zu früh gefallen sind und eine unverschuldete Strafe unsere berühmten Marschälle – die Sieger und Feldherren erleiden mussten, so deswegen, weil sie die Toten um Verzeihung nicht gebeten; ihre Schuld vor Gott nicht eingestanden hatten, vor seinem Volk, das unerhörte Qualen ertragen musste… Es gibt solch schwerwiegende Sünden, die Gott, sogar wenn er es wollte, außer Stande wäre, zu vergeben“.

Die Phrase über Gott, der nicht die Kraft aufzubringen vermag um zu vergeben, ist sicherlich naiv. Wir vermögen nicht Gottes Sichtweise zu erreichen, wie menschlich aber und verständlich sie ist.

Und wie sie der russischen Weltauffassung entspricht und christlich in ihrem Innersten ist! Und da hören wir etwas ganz Uraltes heraus, was wir uns mühen zu vergessen. Erinnern wir uns: „Das Ziel des Krieges ist Morden, die Werkzeuge des Krieges sind Spionieren, Verraten und die Aneiferung (Ermunterung) zum Verrat, Verheerung und Beraubung der Bevölkerung, um die Armee zu versorgen … Man tritt gegeneinander an,.. um einander umzubringen, metzelt nieder, verstümmelt einander… danach hält man Dankgebete dafür, dass viele Menschen umgebracht worden sind (deren Anzahl man noch erhöht), und verkünden darauf den Sieg, im Glauben, das Verdienst sei um desto höher, je mehr Menschen umgebracht wurden. Wie Gott nur ihnen zusieht und zuhört!

|

|

|

|

„Lebt wohl, Leute! Nun bin ich zu Hause – |

/…/ Wenn wir wieder auferstehen, wird der Leser ohne wenn und aber dem Schriftsteller die scheinbare Ungerechtigkeit seiner Wahrheit vergeben, die die geschichtliche Zeit überholt hat. Wenn wir endlich eine christliche Nation werden, als die wir uns zurzeit ausgeben, werden wir einfach nicht mehr können, zur Wahrheit evangelischen Ursprungs nicht zurück zu kehren.

/…/ Der Krieg ließ ihn nicht los. Auf welcher Seite auch man das Buch „Verdammt und ermordet“ aufschlägt, immer wieder fällt man in die Finsternis und gleichzeitig in eine höhere Erhabenheit.

/…/ Der Schriftsteller rächte sich für alle Kränkungen, die seine Helden erleiden mussten, in ihrem Name sprach er allen Halunken die heiligen Worte des Hasses aus…

Er verteidigte seine Helden vor der Geschichte wie vor dem Gedächtnis, ohne seine Soldatenaufrechtigkeit einzubüßen. Er beweinte sie alle und schenkte unseren, im leblosen Winde der verlogenen Zeit ausgetrockneten Augen, die Gabe wieder zu weinen. Er ist nun bei ihnen – bei seinen Soldaten.

Januar 1967, an A. N. Makarow

Die russische Literatur ließ sich stets von Liebe inspirieren. Denn sagte doch ein Denker: „Das Leben ist viel zu kurz, um es für Böses und Hass zu verbrauchen“. Behüte Gott unsere Literatur davor ihren Hauptwert einzubüßen.

An die Frau, Ende Mai 1967

/…/ Ein großer Zusammenbruch lauert auf uns, und wir haben nicht die Kraft uns dagegen zu wehren. Sogar unsere einzige Möglichkeit – unser Talent – und das lässt man uns nicht realisieren und für den Nutzen der Menschen verwenden. Man schnürt uns immer enger ein. Und die Gedanken beginnen zu erlahmen, sich den Umständen anzupassen. Um zu schaffen aber muss man Rebell sein.

13. November 1974, an W. J. Kurbatow

Was kostete uns dieser Sieg? Was richtete er mit den Menschen an?

Und das Wichtigste, was steckt hinter einem guten und einem schlechten Menschen? Ein Deutscher, der einen Russen tötet, ist schlecht. Ein Russe, der einen Deutschen ermordet, ist gut. Diese Einstellung half uns in gewissen Momenten gewisse Zeiten seelisch leichter zu überstehen, stellte uns über Tod und Not, gewöhnte uns aber zu einer vereinfachten Auffassung der Wirklichkeit, sie schuf ein bequemes Schema, wonach man sich selbst lieben muss und kann, sich achten, loben und gewöhnte uns das Denken ab /…/

19. April 2001, an S. N. Aslamowa

/…/ Möglich dass Gott uns die letzte Prüfung zum Überleben gewährt und das Recht Mensch zu heißen.

Walentin Kurbatow

aus Zeitschrift "Iswestija"

Hilfe für die Ukraine

Hilfe für die Ukraine